赤ちゃんの生命力を信じましょう!

必ず成長してくれます

お腹の赤ちゃんはお母さんの感情を読み取る力があります。赤ちゃんの生命力を信じましょう!大きくなりたい、生まれたいと思う赤ちゃんは必ず成長してくれます。赤ちゃんの誕生を喜んでくれる人と一緒にお腹の赤ちゃんに話しかけてあげてください。また、今の気持ちをまだ見ぬ子へ。手紙にしたり、声の録音や動画なども想いが伝わります。生まれ育ったお子さんは将来それを見て、生まれる前から愛されて育ったんだなぁときっと感動されるでしょう。

大丈夫なのか、お医者様に診てもらうか、

救急車を呼ぶかの判断を

急な発熱や下痢、嘔吐、咳など不安になりますが、症状別のチャートがあると便利です。赤ちゃんの症状にしたがって、しばらく様子をみるのか、お医者様に診てもらうのか、救急車を呼ぶのかがわかります。特に最初の子は「とりあえず病院」のコンビニ診察になりがちですが、たいしたこともないのに病院で薬をもらうのは、体を弱くする原因にもなります。赤ちゃんの様子をよく観察しましょう。

赤ちゃんなりに好みの味もあるので

好きな物を見つけてあげて

大丈夫です!

母乳やミルクに飽きたら必ず食べるようになっていきます。 赤ちゃんなりに好みの味もあるので、好きな物を見つけてあげるのもいいでしょう。日本では、重湯・お粥・おうどんなどから始まり今では様々な離乳食がありますが、外国の離乳食調べてみると、「こんなもの赤ちゃんに食べさせてるの?」というものもあるので、固定観念を外して色々チャレンジしてみてください。

よく見守り、目を離さないで

外の世界を楽しみましょう

家の中ばかりだと気分がふさぎこんでしまうので出来るだけ外に出るようにしましょう。同じくらいの年齢の子や少し上の子どもたちが遊ぶ様子を見るだけでも刺激になります。自然と触れ合いながら一緒に遊んであげましょう。色々なものを触ったり、口に入れたり、危険がいっぱいではありますが、外の世界は楽しいことがたくさんあります。よく見守り、目を離さないで、外の世界を楽しみましょう。

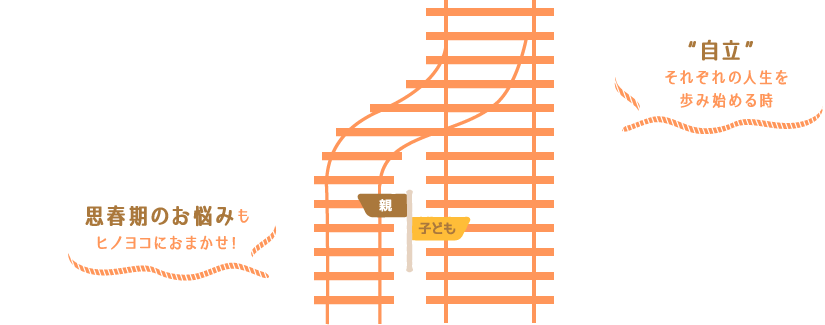

反抗期は

子どもの自立のための第一歩

2歳~3歳は第一反抗期と言われています。親に反抗するようにイヤだ!と言うからです。しかし、これは自立のための第一歩なのです。自分でやってみたいという気持ちの表れです。私はこの時期を「第一自立期」と呼んでいます。まだ手も足も口も思うようにいかないけれどとにかくやってみたい時期。どのくらい自分できるようになっていくかよーく見守ってあげてください。少しでもできたら手をたたいて喜んであげましょう。不思議とイヤイヤが消えていきます。

3歳なら1 つ

大きくなっても週に2つか3つまで

お子さんの好きな分野で、始めたら長く続ける覚悟で取り組んだ方がいいです。どんな物事でも身につけるには時間がかかります。短期ですぐ止めてしまうならお金も時間も無駄に!あれもこれもとたくさん習い事をさせるのも結局どれも中途半端になりがちです。3歳なら1つ、大きくなっても週に2つか3つまでにしぼって。余裕がある方が子どもに自由な時間ができ時間の使い方を学ぶことができます。また自分の好きなことに集中することで自ら集中力を鍛えていきます。

それは一生のお友達が

できるかもしれません

お子さんはそのお友達が一番好きなのですね。

きっと一緒にいて楽しく安心して過ごせるのだと思います。今はたくさんのお友達を作るより、そのお友達との関わりを大切にみていきましょう。一生のお友達になるかもしれません。

自分の前と後がどう変わったかを

比較することができるように声をかけて

お子さんはとても負けず嫌いなのですね。

それも立派な長所です!負けず嫌いをうまく刺激してあげるとドンドン伸びていきます。誰かと比較するのではなく自分の前と後がどう変わったかを比較することができるように声をかけてあげましょう。泣いても良いこと、誰に対して怒っているのか話しあってみましょう。

好きなことを見つけたら

応援してあげましょう

幼児期はなんでも吸収する力がありますから、好きなことを見つけたら応援してあげましょう。知識欲が旺盛な時期ですので、 自然の生き物に触れたり、図鑑に興味を持つ子も多いです。

また友達と身体を動かして遊ぶことで運動能力・社会性・コミュニケーション能力が養われます。文字や数は生活の中にあふれていますから、それを取り入れて教えていきましょう。言葉遊びや、足し算引き算、掛け算割り算も日常生活と結びつけると楽しいものになります。

お話を聞きながら

連絡帳やお便りを一緒に確認しましょう

お子さんが帰ってきたら、お話を聞きながら連絡帳やお便りを一緒に確認してあげましょう。子どもはすぐに忘れてしまいますから、最初は一緒に確認するとよいと思います。前の日に明日の準備や何をするかを考えるのも良いイメージトレーニングになります。

まずは子どもたちの様子を

よく観察してみましょう

何をしている時お友達を泣かせてしまうのですか?自分の思い通りにしたい、言葉で言えず手が出てしまう、言葉が強いなど状況に応じての対応が必要。まずは子どもたちの様子を観察してみましょう。そして思った事を言葉で伝えられるように泣いている子も一緒に話し合ってください。

学ぶこと、勉強することの大切さを

伝えましょう

学校はたくさんのことを学ぶ場所ですが、勉強の時間に多くを費やします。学ぶこと、勉強することの大切さを伝えましょう。学校で勉強すると将来どんな事に役に立つかなぜ宿題をしたほうがよいか話し合ってみてください。子どもは理由がわかれば、気持ちが変わり行動が変わります。

高価なものでしたらその価値も伝え

購入するかは家族で相談しましょう

子どもは好奇心旺盛ですから、お友達が楽しそうにやっているのをみて自分も欲しくなったのでしょう。高価なものでしたらその価値も伝え購入するかは家族で相談しましょう。ゲームより楽しいものが他にあれば、それほど心配する必要はありません。楽しみの一つとして捉えていくとよいと思います。

自分が大好きなものを

赤ちゃんに紹介してあげましょう

胎教といっても難しく考える必要はありません。これからの生活は現在の延長線上です。赤ちゃんと楽しく過ごせる環境を作っておくと考えれば良いのです。好きな絵本や音楽などママやパパが大好きなものを赤ちゃんに紹介してあげる気持ちで環境作りを。生まれてくる赤ちゃんはその環境に適応しようとする力が100%です。赤ちゃんは必ず周りの人の影響を受けて生きていきます。ワクワクして笑顔になる好きなこと、楽しいことをいっぱい紹介してあげてください。

ママとパパが自信を

持って愛情を伝えることが大切

まずは、健康で元気に育ってくれていることが一番です。そしてママとパパが自信を持って愛情を伝えることです。声をたくさんかけてあげて笑ってあげることが最も大切なことです。もし余裕があるのなら、絵本の読み聞かせをしてあげたり、歌を歌ってあげたり、あるいは、ボールやラケットを近く置いておいたりするのも刺激になります。

0歳の赤ちゃんはまだ自分では自由に動けないので、見える範囲、触れる物、聞こえる音から全てを学んでいきます。

時期にこだわる必要はありません!

ハイハイも大切です

検診時等で、身体的な以上が認められない場合は特に二足歩行の時期にこだわる必要はありません。

ハイハイ(四つ這い)は、腕・肩・胸・腰・脚等を強くします。高バイ(膝を付かずハイハイ)が好きなようであれば、芝生の坂を登らせるなどでどんどん力をつけていくことができます。

歩けるようになってからのハイハイも大切です。

聴力、口、舌等に問題がなければ

必ず喋るようになります

0〜1歳のときの聞いてきた語彙の量にも関係しますので家庭により個人差が出てきます。おしゃべりな人がいっぱいの家庭と寡黙な家庭では日常の語彙や会話の量が違うはずですから時期に差が出るのも当然と言えるでしょう。寡黙な家庭でも毎日絵本を読み聞かせるなど言葉の環境を豊かにすれば、言葉を理解して話すことができるようになっていきます。 言葉の環境を豊かにしてあげることで、大人や友達の言うことが理解して行動できる子どもに育ちます。

親切にすることは

良いことだと伝えていきましょう

その子はきっとそのおもちゃが大好きなのですね。「かして」「いいよ」と言えるようになれば問題ないのですが、貸したくない気持ちは小さな子どもにもあります。「今はそれで遊びたいんだね。あとで貸してあげようね。」と言ったり、相手の子に「今は遊んでいるからもう少し待っててね。」と状況を伝えてみましょう。集団で遊んでいるのなら、親切にしている子を認めるなど、親切にすることは良いことだと伝えましょう。まだまだ成長の過程です。子どもはどんどん変化していきます。

英語の

環境を作ってあげて

言語が話せるようになる為には、その言語の音声を聞くことと状況に応じて使うことが必要です。英語を習得する上で、英語の音声を聞かせて必要に応じて使わせることがとても重要。言語を習得する能力は0歳が最高で1~2歳児は環境さえあればどんな言語も習得することができます。ただし、その後使わなければ忘れてしまいます。そのため、定着させることが大切!実は子どもは必要があればいつでもその言語を習得する力を持っています。環境を整えて英語が話せる人とできるだけたくさん触れ合うこと、聞き使うこと、読み書き練習して定着させることができれば、誰でも大人になったとき気軽に英語でコミュニケーションできるようになっています。 まずは英語の環境を作ってあげてください。

ゲーム感覚にしてあげれば

あっという間に片付いてしまうかも

片づけは分類ができるかどうかです。

おもちゃの種類によって箱を変えたり片付ける場所を決めてあげれば、実は子どもは片づけが大好きです。

「わけっこしようね~積み木はここ、ぬいぐるみはこっちだよ。」とか「あと10のうちにぜーんぶ片づけようね。ヨーイドン!」などゲーム感覚にしてあげれば、あっという間に片付いてしまうことも。怒らないで、片付ける方法考えて教えてあげてください。

誰かが美味しそうに食べていると

つられて食べることがあります

大丈夫です!

一人一人個人差があり、好みにも違いがあります。元気に成長していることが、何よりも一番です。子どもたちは、食事の雰囲気を変えたり、誰かが美味しそうに食べているとつられて食べることがあります。いつも少食の子が、お腹ぺこぺこになって、自然の中で作ったお料理をみんなで美味しい美味しいと言いながら山ほど食べたということもよくあることですね。

機会をみつけて

お話や絵本の読み聞かせをしてあげて

幼稚園や保育園でお話が聞けているようであればひとまず大丈夫です。話を聞いて理解するには、ある程度の語彙が必要になってきます。

ご家庭での会話を豊富にし、機会をみつけてお話や絵本の読み聞かせなどもしていきましょう。

少しずつ時間を意識することを

教えてあげてください

お子さんはマイペースなのですね。もう少し年齢が上がってくると周りの様子がみえてきます。周りに迷惑をかけているようであればそれについて知らせてあげましょう。時計を見て「長い針が6になるまでに終えようね。」など少しずつ時間を意識することも教えていきましょう。

最後の瞬間と思って

おもいっきりスキンシップをはかって

親にべたべた甘えてきて、人前で恥ずかしいほど…。体は大きくなってもまだまだ心はお母さんが一番。しかし大人になる寸前、もう少しするともうベタベタしてくれなくなります。

最後の瞬間と思っておもいっきりスキンシップをはかってくださいね。

お子さんがなぜそういうのか

話を聞いてあげてください

原因はなんでしょうか?友人関係・勉強のこと・運動のこと・体のことお子さんがなぜそういうのか話を聞いてあげてください。お母さんやお父さんに話を聞いてもらって勇気づけられるとまた新たな力が湧いてきてチャレンジできるようになることもあります。

まずお子さんの話に耳を傾けてあげましょう。